「奈良ひとまち大学学園祭」記者発表!

2015.08.24 | 広報課 | by Staff

8月24日、奈良市長の8月定例記者会見が行われました。

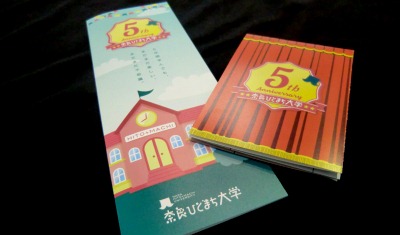

9月に開催する「開校5周年!奈良ひとまち大学 ~奈良LOVER大集合、の学園祭~」が、案件の1つに入っています。

え?「なぜ奈良市長の定例記者会見で『奈良ひとまち大学学園祭』が?」って??

じゃーん。

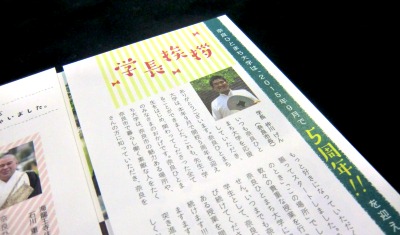

実は、仲川市長は奈良ひとまち大学の学長でもあるからなのです!!

ほらね、ここにも。

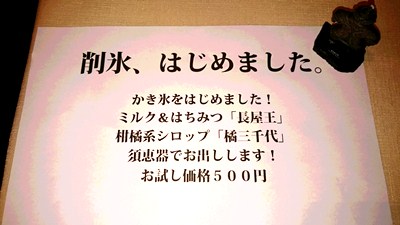

会場に入ると・・・

おぉーっ!奈良ひとまち大学開校5周年記念ポスターが貼られてる!!

めっちゃ嬉しい~~~(*^▽^*)

定刻になり、会見がスタート。

奈良ひとまち大学は3番目の案件。

1番目の案件も、2番目の案件も、結構たくさんの質問が出てるっ(@_@;)

きゃ~。

俄然、緊張感が高まるワタクシっ!(汗)

そして、遂に奈良ひとまち大学の番に・・・!

仲川市長が、まずは資料をもとに奈良ひとまち大学について説明を。

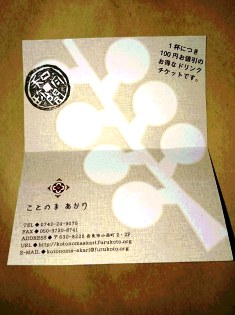

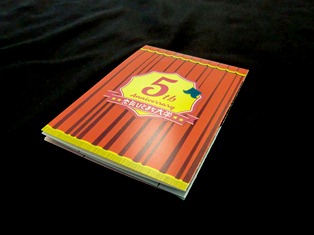

そして、できたて&届きたてホヤホヤの「奈良ひとまち大学学園祭8つ折りリーフレット」をもとに、学園祭の概要を説明してくださいました。

そして、緊張の瞬間!!

司会の方「何かご質問はございますか。」

記者さん「・・・・・・。」

あれ?

みなさん、「奈良ひとまち大学開校5周年記念リーフレット」を黙々と読んでる~~~(@_@)!!

司会の方「・・・よろしいでしょうか。」

記者さん「・・・・・・。」

あれれ?

みなさん、「奈良ひとまち大学学園祭8つ折りリーフレット」を黙々と読んでる~~~(*T_T*)

嬉しいような、寂しいような。

質問が出ないので、最後に仲川市長から一言。

「この事業が続くことで、地域資源の発掘につなげていけたらいいと思っています。」

はい!学長!!

スタッフ一同、頑張りまっす!!!

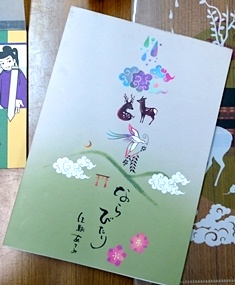

記者のみなさんを釘づけにした(!?)リーフレットは、コチラ↓でGETできます!

〇「奈良ひとまち大学開校5周年記念リーフレット」

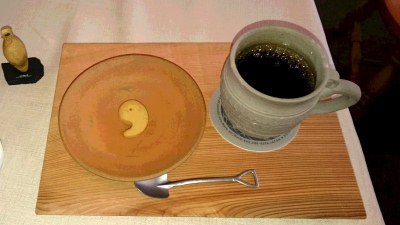

奈良市内の喫茶店などに置いています。

「開校5周年!奈良ひとまち大学 ~奈良LOVER大集合、の学園祭~」に申し込んで参加すると、必ずもらえます。

〇「奈良ひとまち大学学園祭8つ折りリーフレット」

奈良市内の喫茶店などに置いています。

また、奈良ひとまち大学学園祭の会場となる中部公民館にも置いています!!

みなさん、ぜひ手に取ってご覧ください♪

また、ぜひ学園祭にご参加ください★

申込はコチラ↓↓

「開校5周年!奈良ひとまち大学 ~奈良LOVER大集合、の学園祭~)」

(まりりん)