鹿男

2011.11.27 | 授業 | by Staff

授業「奈良と、映画と、カレーライス」の先生は、小水とうたさん。

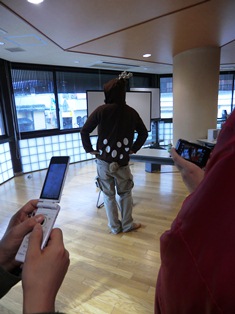

今回は、小水とうたさんの恰好が注目の的でした☆

どんな恰好かと言うと・・・「鹿」なんです。

着ぐるみを着てるわけではないんです。

「鹿パーカー」を着ての登場だったんです!!

お店から出て教室までの道でこっそり1枚(笑)

よく見ると、パーカーの頭の部分には「角」が!

そして、お尻の部分には「しっぽ」!!

体には、斑点がしっかりと・・・!!!

なんて「奈良」らしい恰好なんだ!

その恰好で教室に入って行かれました。

授業中ももちろん鹿パーカーを着用し・・・

椅子の間からは、かわいらしいしっぽが・・・

授業の最後には写真撮影が始まりました(笑)

ぜひとも鹿パーカーを見てみたいという方は、お店にカレーを食べに行ってついでに見てください。

※着用してない場合もありますのでご注意ください。

鹿パーカーの情報はコチラ ⇒ http://www.nara-t.com/index.html

授業が終わってからスタッフもカレーを食べたんですが、本当に美味しかったです♪

(授業中は匂いだけだったんで本当に辛かった・・・)

(GA-3★)