漫画好き集結せよ!! ~授業に漫画家登場!~

2021.02.27 | 授業info | by Staff

みなさんは漫画好きですか?

私は大好きでございます。

漫画好きが高じて大学時代は4年間本屋でアルバイト。

就職したのも県内の大型書店でした。

その後、今の仕事になり、仕事で漫画に関わることがなくなったものの、こうやって漫画家さんと仕事をさせてもらうとは。

人生って不思議なものです。

滅茶苦茶話がそれました。

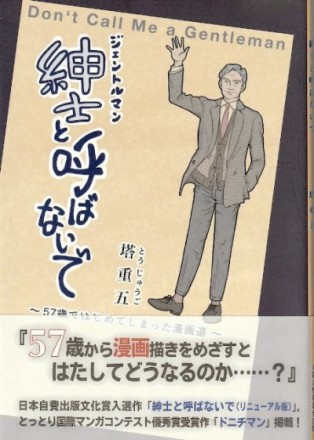

3月28日(日)の授業「57歳ではじめた『漫画』のお仕事 ~奈良を愛する漫画家、塔重五~」で取り上げるのは、奈良市在住の「漫画家」!

ペンネーム「塔重五」先生!

このペンネームから浮かんでくるのは、「五重塔」。

奈良の由緒ある建物からペンネームを考えるとは・・・。

ここから、かなりの奈良好きであることが伺えます。

しかも、「2019年まんが王国とっとり国際マンガコンテスト」で優秀賞を受賞しておられます!!

受賞作は「ドニチマン」。

ドニチ・マン?!

土・日・マン?!

土・日・萬!?

土曜日・日曜日にする麻雀のお話・・・?!

(しかも萬子限定?!?!)

(麻雀知らない方にとっては意味不明だろうな)

って冗談はさておき、本物の「ドニチマン」は授業で明らかになるでしょう!

さらに、同年に新刊コミック『紳士(ジェントルマン)と呼ばないで ~57歳ではじめてしまった漫画道~』を発売!!

塔重五さんは57歳から漫画やイラストの仕事を始めました。

なぜ、その年齢で活動を始めたのか?

なぜ、それまで活動しなかったのか?

そのきっかけとなるキーワードが・・・

「デジタル」。

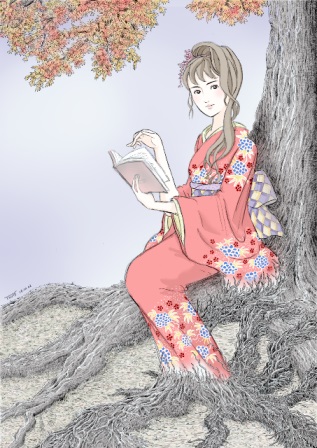

今は多くの漫画家が紙ではなくデジタルで作品を仕上げる時代。

そのデジタルが塔重五先生の活動を支えているそうです。

塔重五さんがどのような手段で作品を作っているのか、興味ありませんか?

そして、どのような考えを持って活動しているのか?

明かされる塔重五さんと奈良との繋がりとは?!

授業で全てが明らかになります!!

漫画好きなアナタ!!

漫画を描きたいと思っているアナタ!!

奈良好きなアナタ!!

漫画家「塔重五」先生の授業を楽しみましょう!!

教室はこちら、「Naramachi BookSpace ふうせんかずら」です。

まずはお申込みいただかなくてはなりません。

あの方もこう申しております。

「春の日や あの世この世と 馬車を駆り」

~「イノセンス」バトー(元は中村苑子の俳句)~

申込はこちら↓

http://nhmu.jp/class/35335

塔重五さんのホームページ↓

http://tou15.com/

(ask)