若き伝統工芸士のプライド

2022.04.23 | 授業 | by Staff

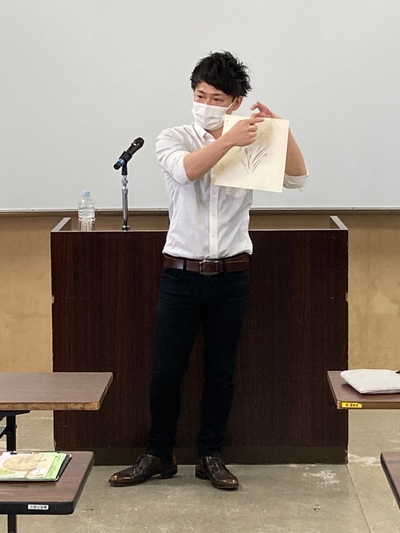

今回の授業「奈良団扇のおそるべき手作業に迫る ~唯一の後継者に学ぶ伝統工芸~」では、池田含香堂6代目・池田匡志さんの奈良団扇作りを行いました。

6代目は、奈良で唯一の奈良団扇の若き担い手で、これまた男前なんです!!

「今度お店にいらしたときは、お気軽に声をかけてください」と笑顔で話されると、伝統工芸の「敷居が高い」というイメージが消え、ぜひお店に行ってみたくなります(^^)

授業の様子は、「ひとまちレポート」もご覧ください♪

「奈良団扇作りの体験」

http://nhmu.jp/report/37639

「もっともっと伝統工芸!」

http://nhmu.jp/report/37674

さて、まずは、みなさんに好きな絵柄を選んでいただきます。

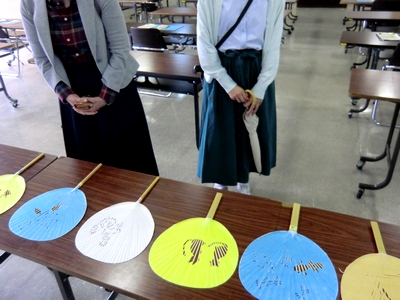

本日選べるデザインは9種類。

菖蒲やアサガオ、金魚、猫など。

色は、青・黄・白・黄・赤。

これらは陰陽五行から。

強い運気を取り入れたいものですよね。

6代目は、どれにしようか迷っている学生さんに「ゆっくり、じっくり選んでくださいね」と優しい声掛けをしてくださいます。

「黄色の菖蒲にします。」

「じゃあ、私、水色の金魚で。」

「青の朝顔にします。」

団扇は、その昔、あおいで涼むものというよりは儀式的な意味合いで用いられていました。

相撲の行司が「はっけよい!」と手に持つ「軍配」などもその一例です。

奈良団扇は、しなやかな骨組みと精巧な切り絵の高級品ですが、20年~30年と長持ちするので、どんどん使ってくださいと話されます。

良きものを長年大事に使い続けることは、とても素敵なことですよね。

さあ!奈良団扇作りがスタートです。

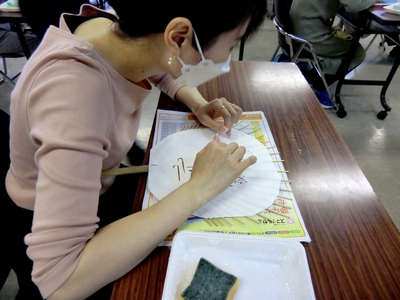

切り方のコツを教わりながら、透かし模様を切り抜きます。

指先に細心の注意を払い、学生さんは「全集中!!」

糊付けの工程は説明よりも実演で。

百聞は一見に如かずとはまさにこのことです。

6代目が、スポンジを「トン、トン、トン、トン!」とたたくテンポと音を聞かせ、お手本を示します。

この工程は乾燥との戦いです。

団扇の貼り合わせ方にも「なるほど!」と頷きたくなるようなコツが・・・。

最後の仕上げは職人さんがやってくださり、お渡しは約1週間後。

奈良に、いえいえ、「世界にひとつだけの私だけの奈良団扇」を受け取る日が楽しみですね!

6代目は、「伝統工芸をもっと知ってほしい。作り手の私たちも『故きを温ねて新しきを知る』のごとく、良い面も改善点も大切にし、今後もどんどん発信し、ものづくりに誇りを持って伝統工芸を守っていきます」と、力強い言葉を述べられていました。

奈良団扇作り体験はお店に申し込んでもできるそうです!

みなさんも、ぜひ体験してみてはいかがでしょうか。

(奈725)