週間天気予報を見るたびに、微妙だな・・・雨じゃなければいいのに。

と願うも、前日予報では雨・雨・雨。

1日中雨に変わっている(/_;)

雨の中、昼過ぎに教室である春日大社 萬葉植物園に向かう車中で、「今日ってこんな雨やけど、みなさん来てくれるのかな~」なんて、スタッフみんなで心配していました。

リュックを背負い、カッパに長靴に傘と完全装備して、奈良ひとまち大学の緑のポロシャツが見えてなさげ(笑)な私ですが、萬葉植物園の入口前の奈良ひとまち大学ののぼり旗の横で学生のみなさんを待っていると、次々に「参加者です~」と声を掛けられました!

みなさん、来てくれた~~~!!

13時30分、定刻どおり、授業「『万葉集』の草・木・花を愛でる ~藤の季節の『萬葉植物園』をご案内~」が始まりました。

入口前の地図の説明をしている間に、心配していた雨もだんだん弱くなってきました。

そして、入口を入ってすぐの藤の花にうっとりしているうちに、なんと、雨が止みました!!

みなさん傘を閉じて、先生の説明に耳を傾けます。

なんだか聞こえやすくなったような気も(笑)。

授業の様子は「ひとまちレポート」をご覧ください♪

「萬葉植物園を万葉集と共に楽しむ」

http://nhmu.jp/report/37650

萬葉植物園では、植物の名前や科名の横に●首と書かれており、万葉集に何首詠まれているかがわかるようになっています。

その他にも説明がしっかりと書かれているのは、入園者の方にちゃんと知ってほしいという思いからだそうです。

「ただの雑草」とか言わないで!と。

今回の授業の先生、春日大社 萬葉植物園 主事補の木多さんの解説で園内を回っていると、御衣黄(ぎょいこう)という桜がありました。

これは万葉集には出てこないそうですが、緑色の花が咲く珍しい桜だとか。

しかも!

緑の状態で花が咲くのは4日間だけで、4日目の晩になると花の中心に赤い軸が出てきて、周りの花びらが濁っていくそうです。

1年に4日しか見られない緑の花、満開の御衣黄、来年はぜひ見に行ってくださいね。

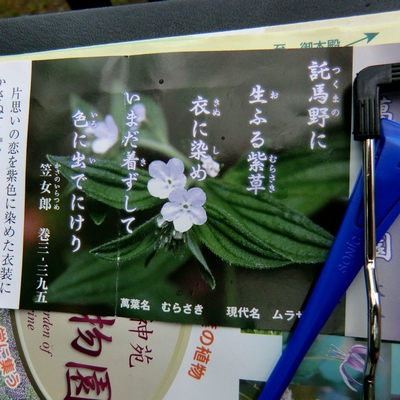

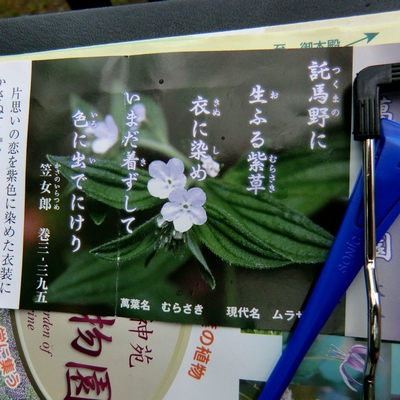

そして、萬葉植物園のチケットに載っている花「ムラサキ」は、ここにしかない貴重な植物なのだとか。

この時期はやはり藤が有名で、「なぜチケットが藤の花ではないのか」といった質問もよく出るそうなのですが、このムラサキが萬葉植物園の一押しだそうです。

というのも、日本中に1,000株もないほど希少で、古代、位が一番高い人の衣装の「紫」を、このムラサキの赤紫の根っこで染めたと言います。

今はアスファルトが増えているため広がるところがなく、人工的に種を蒔くそうですが、400粒の種を蒔いても40芽が出るかどうかという発芽率の低さゆえに、大変貴重な植物なのだそうです。

また、萬葉植物園内の池の中央にある中ノ島には普段は入れませんが、奈良ひとまち大学はそんなところにも潜入しちゃいます!

ここでは、奈良市の木のシンボルであるイチイガシの老巨樹が、その幹を地に伏せ繁っています。

目の前に横たわる巨樹は圧巻で、間近で倒れた木の根っこを見ることができます。

確かに「臥龍のイチイガシ」と呼ばれるだけあって、龍のようです。

そんな特別な体験もさせていただいているうちに時間が迫ってきて、園内を足早に案内していただきました。

最後まで雨が降ることなく、学生のみなさんには授業終了後の藤の花までお楽しみいただくことができました!

藤の園にも木多さんが同行してくださり、藤についての話にも、みなさん興味深く聞き入っておられました。

藤の花の管理は奥が深く、職員のみなさんが大切に守っておられることを知り、これまで萬葉植物園に来園されたことのない方や、植物に興味が持てなかった方など、もっと多くの方に来園いただきたいなと思いました。

授業中は、私も知らないことだらけで、楽しく説明を聞いていたのですが、学生のみなさんも目を丸くしたり大きく頷いたりしながら、木多先生の話に聞き入っていました。

植物園ってこんなに楽しいところなんだ!

・・・って、みなさんきっと思ったはず!(笑)

今回は、木多先生の解説で園内を回ったので、とてもおもしろく、さまざまな植物について知ることができましたが、もしこれから萬葉植物園に行かれる方は、ぜひ説明が書かれた看板をよく読んでみてください。

萬葉植物園をもっと楽しんでいただけると思います。

みなさん、ぜひ足を運んでみてくださいね。

(ピョニー)