列車の眠る魅惑の世界

2016.10.23 | 授業 | by Staff

10月23日。

本日の授業は、「いざ潜入、西大寺検車区! その2 ~憧れの聖域、車庫内部を見学~」です。

少し傾きかけた太陽が照らす秋の朱雀門。

それを東に望む近鉄西大寺検車区に集合したスタッフは、担当の“ask”、サポートの“くすきち”と“よったか”の3人です。

2014年5月の授業「いざ潜入、西大寺検車区! ~非公開の車庫内部を見学!~」は驚く程の高倍率となり、伝説的な授業となりました。

今回もかなりの倍率となったこの授業。

サポート役としても、気合いを入れて挑みます。

西大寺検車区は、いわばカードッグ。

車でいう車検場のような場所です。

イメージは油まみれで野性的。

目つきが鋭く、口数の少ない男の世界。

(勝手なイメージです。)

そんな荒々しく無骨なものと想像していました。

ところが、我々スタッフを迎えてくれた助役は、爽やかな笑顔が似合う、なんとも好青年といえる方でした。

さらに、13:00を知らせるサイレンが鳴り響く検車区内では、次々と昼休憩を終えて持ち場に戻る工員さんたちが笑顔と挨拶で気持ちよくお迎えしてくれます。

さて、いよいよ受付開始。

近鉄電車に乗って来てくれたであろう学生さんたちが次々に集います。

今回は、奈良ひとまち大学の学生であることを示す名札着用の上で受講します。

先生は、ここの責任者、谷検車区長。

そしてお出迎えの助役のおふたりです。

谷区長も場を和ます柔らかい空気をつくり出す方です。

授業開始前、「うまく話せるかどうか心配です・・・」と不安そうにされていたのがフリであったように、流暢な話が展開されます。

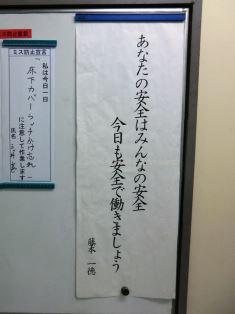

「朝礼での安全唱和をみなさんで」と始まった授業に、みなさんどんどん検車区員となります。

授業の詳しい様子は、「ひとまちレポート」をご覧ください。

「近鉄電車の裏側と超貴重体験」

http://nhmu.jp/report/26892

「特急電車は毎日。普通電車は3日に1度車両を洗う」

「作業ばしごはアルミではなく、感電防止のため、あえて竹のものを使う」

「スリップ防止には、アルミナという砂をまく」etc.

クイズを交えた講義に夢中になる、みなさん。

知識が深まったところで、いざ現場へ。

事前に用意いただいた黄色いヘルメットと軍手をお借りして、その気にさせてもらいます。

高電圧のパーツに触ってしまわないよう、細心の注意を払いながら車庫内を進みます。

普段見慣れている電車の車両はホームからの姿です。

線路の下から見上げた景色は迫力の図。

普段見られない構図にカメラを向けて笑顔になる学生さんたち。

専用の階段を昇って車内へ。

車掌室に入ったみなさんは、なんとドアの開閉と車内アナウンスの体験をさせてもらえることに!

「ドアが開きマぁ~ス」

「ドアが閉まりマぁ~ス」

ここで言うと車掌風になってしまうので不思議です。

何人目かの体験の時、なぜかドアが閉まらないようになってしまいました。

警告ランプがついた状態になり、驚かされた学生さん。

なんと、助役さんがわざと腕を扉に挟んでいたのでした。

扉が30mm以上開いていると、発車できないようにセンサーが働くとのこと。

そんな冗談で、しっかりと安全機能が働いていることを確認できました。

その後、乗ったままで洗車体験をしたり、6両の車両を貸切状態にして車内を端から端まで歩いてみたり。

最後は運転席に座って、発車オーライの決めポーズ。

博物館ではない、現役の車両での体験に大興奮の学生さんたちでした。

我々スタッフも、ちゃっかりパチリ。

“ask”はあまりのハマりように違和感ゼロでした・・・。

全てのプログラムを終える頃には、時間を大幅に超過してしまいました(スミマセンでした)。

が、大満足の学生さんたちは特別な気分をお持ち帰りされたようでした。

区長さん・助役さんだけでなく、検車区全体でバックアップしていただいた、今回の授業。

安全を預かる繊細な感覚をもっているからこそのおもてなしをいただいたように感じました。

最後に・・・

朝礼の唱和のなかの一節。

「安全は輸送の生命である。」

呼吸をすること、心臓が動いていることは、普段私たちは意識せずに安心して生きています。

電車の世界も同じです。

安全が担保されているからこそ、利用する人の安心があるのだと改めて感じられた授業でした。

近鉄のスタッフのみなさん、本当にありがとうございました!

(よったか)