職人の熱い想いのラーメン

2024.03.24 | 授業 | by Staff

ラーメンの授業ということでスタッフに指名いただきました、“肉球ぷに×2”です。

空を見上げると、あいにくの冷たい雨・・・。

なんでかなぁ?と思っていたら、奈良ひとまち大学の「雨を呼ぶ男たち」の1人がスタッフで参加。

さもありなんですね(笑)。

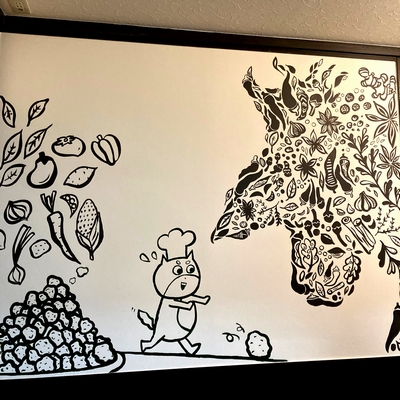

今回の授業は「ラーメンを愛し続ける男の物語 ~『梅光軒 奈良店』のルーツに迫る~」です。

お店のドアを開けると、小麦か、かん水なのか、ラーメン屋さん独特の美味しそうな香りに包まれます。

・・・食欲が一気に湧いてきます!

桜の蕾がまだまだ固い3月、麺を湯がくお湯の水蒸気で私のメガネが曇ります。

13時45分ごろにお店に入ると、まだ数人のお客さんがラーメンを食べていて、緑のパーカーを着た奈良ひとまち大学のスタッフを見て、「なんだなんだ?」という感じのお顔をしていました。

壁には、「3月24日(日)お昼の営業は14:00まで」と書かれた紙が。

「今日はよろしくお願いします」と声をかけると、店主の柳さんが「何でも聞いてや」と一言。

NGナシの何でもアリの授業のようです。

奈良ひとまち大学ののぼり旗を用意していると、14:00までの営業を知らなかったお客さんがちらほら・・・。

どうしようかな?と思っていると、柳さんが「14:15までに食べられるならラーメン作りますよ」とのこと。

独りで来られた方が2人と父子のお客さんが、美味しそうにラーメンを食べて帰られました。

実は授業中にも何人かラーメンを食べにお客さんが来られ、「今日は営業していないんです」とお断りをしたんですよ。

しばらくすると、雨のなか次々と学生のみなさんが来られました。

授業の詳しい内容は、「ひとまちレポート」をご覧くださいね♪

「またすぐに食べたくなるラーメンに誘われて」

https://nhmu.jp/report/40888

「飲食は人柄 ~とあるラーメン職人の人生譚~」

https://nhmu.jp/report/41016

柳さんの波乱万丈な人生のお話は尽きません。

あと30分で授業が終わりという頃に、お待ちかねのラーメンを食べることに。

スープは醤油・みそ・塩の3種類があります。

野菜・チャーシューのトッピングもでき、どれを食べるか迷ってしまいそうです。

店員さんが注文を聞き、それを伝えると作り始める柳さん。

手早く調理をされます。

麺の湯切りは平ざるです。

一度に作れるのが5人分ということで、大きなお鍋に5人分の麺を入れ、器用に1人前ずつ取り分けてスープの中に麺を入れていきます。

職人技です。

ラーメンを食べるとみなさんの顔は笑顔になり、楽しく美味しく召し上がっていました。

「また、来ます」とのお声もあり、和気あいあいとした雰囲気で授業が終わりました。

自家製麺を作り、旭川ラーメンのこだわりのスープを作り、体力的にもきつくなってきているとお話しされていた柳さんですが、それでも自分が食べて美味しいものを提供していきたいという心意気が感じられる熱い授業となりました。

(肉球ぷに×2)