花ちゃんちの美味しいごはんと美味しい話

2023.04.23 | 授業 | by Staff

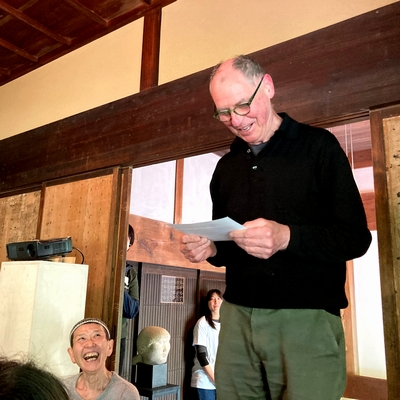

今回の授業「団地でごはん屋さんをはじめた! ~元公務員の『おうちごはん』って?~」の教室「花ちゃんちのおうちごはん」に到着すると、すでにいい香りが~。

授業中は奈良ひとまち大学の貸し切りですが、終わればすぐに通常営業とのこと。

仕込んでいるのは木の芽のお料理かな?

春っぽい香りがします。

授業の様子は「ひとまちレポート」もご覧ください♪

「お店は店主さんの人生そのものだなぁ~」

https://nhmu.jp/report/39417

今回の授業の先生「花ちゃん」こと花村淑子さんは、元・奈良市の職員さん。

色々な部署を経験するなかで、当時は珍しいイベントの企画をすることになり、その準備のために食べ歩き&飲み歩きをしていて、奈良の美味しいものの魅力にハマったそう。

それで、いつか自分のお店を持ちたいという夢を持つようになったとのこと。

初めは友達に話す程度の夢だったけれど、調べていくうちに「できそう!」と思うようになり、専門のところに相談に行ったりするうちに、どんどん具体的になっていったんだそうです。

異動のタイミングで、迷惑をかけないようにと思い切って退職し、お店をするためにアルバイト(修業)をしようと決意。

いろいろなお店でアルバイトをすることで、自分の開きたいお店の理想と現実がわかってきて、具体的にお店のイメージができあがったそうです。

お客さんとコミュニケーションを取りたいからカウンターを作り、どんな方でも来られるようにバリアフリーにして、机も特注の脚の少ないものを採用したとのこと。

さて、本日のメニューは、お菓子コースとお酒コースから選んでいただきました。

お菓子コースは月ヶ瀬のほうじ茶や古来から奈良に伝わるおまんじゅう。

お酒コースは、にごり酒と清酒と醤です。

そして花ちゃんのお話は、マニアックなお祭りやお店の情報が散りばめられていて、「へぇ~そんなお店が!」「今度行ってみよう!」と感嘆するばかり。

味にこだわっているお店は、目に付きやすい大通り沿いではなく路地を一本入ったところや地下にあるそうです。

なるほど!そのとおりかもしれない。

みなさん、うんうんと頷きながら聞いていました。

授業後も学生のみなさんからたくさんの質問がありましたよ。

もっといろんな話を聞いてみたいと思った授業でした。

団地というコミュニティに居ると、戦時中の苦労した話や高校野球で活躍した話など、お客さんからいろいろな人生経験を聞くことができておもしろいそうです。

最近は学生も団地に住んでいるので、シニア世代と若者の交流もとてもおもしろいとのこと。

花ちゃんのお店だからこそ聞ける話なんだろうなぁ。

花ちゃんのお店だからこそ、いろんな世代の魅力的な方が集まってくるんだろうなぁ。

そう思いました。

(たかねぇ)