時空を超えて

2016.03.27 | 授業 | by Staff

半年前から準備を進めていた特別授業「時空を超えて奈良を旅する ~これまでの奈良、これからの奈良~」。

当日は、朝、東の空に向かって手を合わすことから始まった。

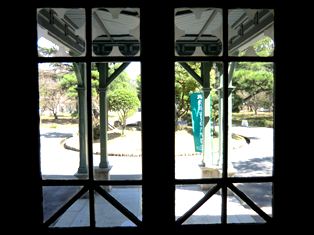

教室となる興福寺の興福寺会館で9時過ぎから、準備をスタート。

学生のみなさんに渡す資料を袋に詰めたり、椅子を並べ替えたり、横断幕を飾ったり、音響の確認など・・・。

興福寺会館は、音響設備や舞台設備、椅子や机などが整っているので、準備もスムーズ。

おかげで、いつもより余裕を持ってスタッフの打合せができちゃいました。

(ってことは、いつもは時間が・・・!?)

そうこうしているうちに受付開始時刻に。

門の前には、早くも学生さんが並んでいるじゃありませんか。

受付を開始すると、出足よく、教室の席が埋まっていく。

みんな授業を楽しみにしてくれているんだな・・・と、熱い思いが伝わってくるようでした。

そのためか、授業前から教室の温度は

アッツーーーーーーーーーーーーーーーーーー!

授業中も、先生方のメチャクチャ熱い奈良の話に教室内も一緒に熱くなって、エアコンの設定温度を下げたりもしたけど、温度を下げても熱いこと熱いこと。

授業の様子は「ひとまちレポート」をご覧くださいね。

「歴史の1ページを刻む現場の様々な様子」

http://nhmu.jp/report/25477

トークショーも終わり、いよいよ・・・。

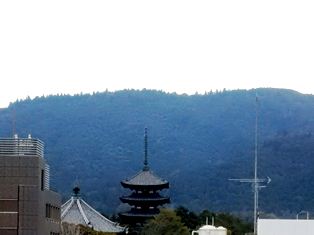

興福寺の特別なお計らいで実現した、興福寺中金堂再建現場の特別見学。

夏頃には足場が解体されてしまうので、このような機会は、これが最後かも!?

(と、ツイッターで興福寺 波乗坊さん @hajyoubou が呟いておられました)

外に出ると、今にも雨が降ってきそうな雲行き。

(雨よ、あと1時間待て!と祈りの“かっぱ”。)

グループに別れて各層を見学。

1層目は馬場先生に、3層目では辻執事に、中金堂の説明を聞きました。

3層目から眺める風景は、眼下に五重塔を望み、辺りには他に高いものがないので、まさに天空の中金堂って感じです。

ここに登ることができ、このような景色を眺めることができるのは、次は1000年先?2000年先?まさに時空を超えている。

とても貴重な体験をさせていただいた興福寺さまに感謝。

中金堂はこの後、足場が解体され、2018年(平成30年)に落慶法要が営まれる予定です。

その時は、また現場にいたい。

見学の途中には雨が降っていましたが、それも束の間、見学が終わった頃には雨も止み、雲の切れ間からは晴れ間が覗いていました。

夕方、晴れ間の覗いた西の空に感謝の手を合わす。

(かっぱ)