8月29日の授業「奈良の『古き良き』を引き継ぐ ~リフォームに思いをこめて~」に従事しました。

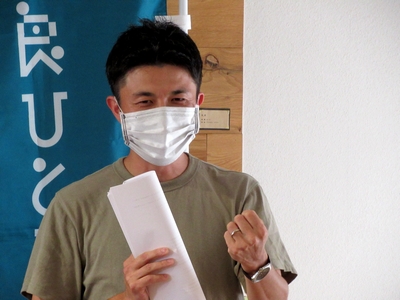

先生は、株式会社 notos creative home代表取締役の松谷さんです。

さてさて、今回の教室となる建築事務所に行ってみると、以前に勤務していた公民館への通勤道中、毎日乗っていたバスから見える場所にありました。

バス道から事務所に近づいて行くと、閑静な住宅街の中に、清潔感のあるモダンな建物が現れました。

さすが建築事務所。

決して過度ではないおしゃれさが好印象を抱かせます。

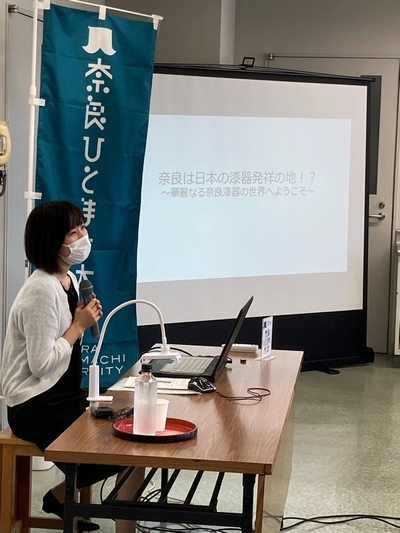

玄関から入ると、これまた今時な男性がお出迎え。

今回の授業の先生、松谷さんです。

建築事務所の1階の内装はとてもシンプルで、玄関の吹き抜けには大きなシーリングファンが回っており、とても心地よく、そして外の喧騒を忘れさせてくれます。

授業の様子は、「ひとまちレポート」をご覧ください♪

「社員ファーストな工務店」

http://nhmu.jp/report/36340

授業はまず、みなさんの自己紹介から始まりました。

DIYが好きな方やリフォームを考えている方、大工さんもいらっしゃいます。

自己紹介が一通り終わり、和んだところ松谷さんのお話。

冒頭、松谷さんは「時の今という貴重な時間に、こうして自分の話を聞きに来ていただき、本当にありがとうございます」とご挨拶されました。

こんな素敵な心の方にこそ家をお任せしたいなと思いながら、この後の話に期待が膨らみました。

松谷さんの会社は、まず依頼を受けると、プランや見積もりを出し、依頼主から返事が出ると工事を始めるのですが、あくまでも工事に直接携わるのは、協力業者や大工・職人さんだそうです。

依頼主と現場の方とのパイプ役となる訳ですね。

この元請というスタイルに創業時から拘っておられるとのことです。

ちなみに、プラン作成・見積もりは無料で、そこがとても大変だそうです。

時間・労力がかかりますもんね。

現在の会社は9年前に、社員2人とパート3人の6人からスタート。

昨年度の依頼件数67件のうち66件が紹介やリピートだったそうです。

特徴として、新築はしていません。

それは、世の中に空き家問題があり、空き家をなぜ活用しないのか納得できないからであり、中古市場を活性化していきたいとの思いから。

会社が大事にしているコンセプトは「温故知新」で、新しくバージョンアップして、いかに馴染むかを大事にし、古い物の歴史を隠したくないとのこと。

それらを通してお客さんに「毎日の何気ない笑顔」を届けられたらと思っているそうです。

それには「付加価値」が大事で、今後もブラッシュアップさせていきたいとのこと。

松谷さんの小さい頃の将来の夢は大工さんで、まずは大工見習いの道を探りました。

技を習得したかったので、そのためには奈良に留まることには拘らなかったそうで、最終的には姫路で弟子入り。

お昼ごはんはコロッケと卵焼きと白ご飯の日々で修業に励んだそうです。

3年もすると現場を独りで任せられるようになったのですが、その頃に違和感を覚え始めます。

それは何か・・・。

自分ではもっと木を使うことを想像していたが、現代は本物に模した材料が多く、それは工業製品であり壊れるものとして作られていて、将来において取り換えのサイクル・必要性を含ませた、リフォーム産業まで考慮されたもの。

もちろん否定はしないが、日本の家の平均寿命は26年であるが、外国には70~80年のものがある。

と、日本の家造りへの疑問を感じたそうです。

また、安い家が出てきて使い捨てのようになり、棟上げの当日に依頼主がいないなど、自分の家への興味の無さに非常にショックを受けて起業を考え、お客さんが家を大事にしてくれるような家造りをめざしました。

弟子入りを終え奈良へ帰って来ましたが、当然何も無い状態。

まずは下請けから始めました。

3年の準備期間を費やし、いろんなブレーンもできたのでこの会社を建てました。

「notos」とはギリシャ語で「南風」を指し、建築業界に新たな風を吹かすという意味で名付けたとのこと。

立上げに際して、「下請けしない」「安請けしない」「紹介リピート」「愛着を持ってもらえるモノ作り」の4つを決めたそうです。

イメージは、知る人ぞ知る、路地裏の名店。

そんな工務店にしようと思ったとのことです。

お客さんに、「あんたに頼むよ」「あなたのところに頼むわ」と言っていただけるようにならなければと思いました。

宣伝のため実家を改装し雑誌に載せるも、したいことよりもデザインや雰囲気、ウケを重視してしまい失敗。

その後に自宅を新築し、自分の世界観を表すことに成功。

それが作りたかった空間だったと気づき、産み出せたそうです。

会社として、地域と工務店の関わりについて、いくつか挙げられました。

奈良の業者・職人に仕事を依頼すること。

そのことで奈良の木を使うことにも少しは貢献する可能性が出てくること。

解体・廃材の木を再利用し、空き家を活用して稼げる空間へ変貌させること。

リフォームという仕事が、建物の延命、価値の向上へつながること。

それらにより、奈良のお客さんが奈良で依頼し、奈良でお金が循環することが重要だと。

最後に、9年間やってきて感じていることとして「身近なところから幸せに。縁ある人を幸せにする」が目標・目的とのことです。

奈良に拘る理由としては、明確な答えはないが、40年間に育ててもらった地域への感謝の気持ちで、与えてもらった恩を地域に返していきたい。

だからこそ地域活性化へ寄与していきたい。

それは次の世代へ続いていくものでもあるから。

仕事をしてきて、良いことを口で言うのはとても簡単で、いくらでも言える。

実行していくことがいかに難しいかがよく分かったとのことでした。

その後、作業場を見学し、本日の授業は終了となりました。

松谷さんは、こんなお話もされました。

「時間とは不思議なもので、貯めることもできないし、お金で買うこともできなければ、どれだけ自分に残っているかも分からない。

けれども皆に平等に与えられている、とても不思議なもの。

そして『今』というのは、言ってるしりから過去になる。

『今』というのは、そもそも何なのか」と。

私“つて”にも、きっと残された生かされる時間が決められていると思っていて、私欲にまみれた?夢を追うあまり「今」を簡単に過ごしてしまっていると思っています。

今をもっと大切に過ごそうと考えさせられると同時に、そうすれば私欲のひとつでも叶うのでは?と、これまた安易でやすっちぃ考えをしている自分に情けなく思う“つて”でありました。

(つて)